Research Conference

第21回 Research Seminar

2020.1.8 @Purdue University

Presenter 増田久子 & 植田圭祐

3:15-3:30 参加者自己紹介

3:40-5:00 増田久子 さん (Indiana University Kokomo Associate professor, Department of Chemistry)

講演タイトル: 土壌細菌によるプラスチック(ナイロン)の生分解

研究室リンク: https://www.iuk.edu/sciences/faculty/index.html

5:00-6:00 植田圭祐 さん(Visiting Scholar, Prof. Lynne S. Taylor research group, Purdue University - Department of Industrial and Physical Pharmacy

Assistant Professor, Laboratory of Pharmaceutical Technology, Chiba University - Graduate School of Pharmaceutical Sciences)

講演タイトル: 溶けない薬を溶かす製剤研究

研究室リンク: http://taylor.openwetware.org/

http://www.p.chiba-u.jp/lab/seizai/index.html

6:30- 懇親会

会場:Purdue BRWN building (H. C. Brown Laboratory of Chemistry building) (BRWN4102)

第20回 Research Seminar

2019.8.24 @Purdue University

Presenter 植木靖好 & 渡邊雄一郎

3:00 PM 開場

3:15-3:30 参加者自己紹介

3:40-5:00 植木靖好 先生 (Indiana University School of Dentistry & Indiana Center for Musculoskeletal Health)

講演タイトル:とある病気の原因遺伝子にまつわる今昔物語

研究室リンク

https://www.nidcr.nih.gov/news-events/nidcr-news/2015/changing-face-cherubism

http://www.nidcr.nih.gov/research/ResearchResults/ScienceBriefs/2015/february/Shared-Pathways.ht

5:00-6:00 渡邊雄一郎 さん(Post Doctoral fellow, Prof. Alexander Wei research group, Purdue University - Department of Chemistry

講演タイトル: 分子を並べて価値を生む分子工学: 有機ELの低消費電力化を志向した能動的分子配向制御

研究室リンク:

https://www.chem.purdue.edu/awei/

6:30- 懇親会

第19回 Research Seminar

2019.6.2 @IUPUI

Presenter 飯田雅 & 坂野公彦

今回は波戸先生ご自宅にて、家族参加型 勉強会&懇親会をおこないました。

6月2日に第19回のResearch seminarを開催しました。過去最多の勉強会、懇親会への参加人数となりました。

飯田さん、坂野さん、素晴らしい発表をありがとうございました!!参加してくれた皆さん、協力いただいた皆さんのおかげで大盛況となりました。本当にありがとうございました!!

<第一部> 勉強会 10:00-12:00 pm

演者 飯田雅さん(Department of Medicine, Indiana University School of Medicine)

タイトル:Chronic ER calcium depletion resulting from SERCA2b deficiency leads to impaired ER to Golgi trafficking.(SERCA2b欠損による小胞体カルシウムの慢性的欠乏は、小胞体ーゴルジ体間のタンパク輸送を障害する)

坂野公彦さん(Department of Pediatrics, Indiana University School of Medicine)

タイトル:Human Endothelial Stem/Progenitor Cells for Regenerative Medicine(再生医療を目指した、ヒト血管内皮幹細胞・前駆細胞とは?)

第18回 Research Seminar

2019.4.6 @IUPUI

Presenter All Members

第18回Research Seminarを開催しました!

新たな試みを行いました。いつも限られた自己紹介の時間の中で、互いの専門分野についてあまり理解ができてないという一部の声をうけ、「参加者全員によるショートプレゼン(ピッチ)」を行いました。

発表順はあみだくじで決めました!

以下のような内容を発表してもらいました。

みなさん、素晴らしい発表をありがとうございました。

1 河野さん インスリン分泌とカルシウム

2 増田さん 微生物学(プラスチック分解、microbiome,etc.)

3 上田さん 内耳オルガノイド

4 青沼さん 心筋のマイクロRNA

5 坂野さん iPS由来ECFCとベンチャー

6 橘高さん 希少疾患の歯周病への応用

7 矢澤さん 熱療法デバイスの開発

8 波戸さん 敗血症とオミクス解析

9 飯田さん インスリンの成熟と糖尿病

10 吉本さん 炎症と骨破壊の新たな関係性

ルール

・数分以内(長くて5分とする)のPresentation (pitch)を行う。数枚のスライド(Poster teaserのように1枚でも良い。多くて5枚までとする)を用いても良いし、用いなくても良い。

・自分の専門分野もしくは研究成果などについて簡潔な説明を行うことを主眼とするが、テーマは自由。

・日本語でも英語でも可。

・数分間の質疑応答あり(当日の参加人数に応じて、質疑時間は延長できる)。これも日本語でも英語でも可。

・もちろん傍聴のみも可(忙しい方は自分のプレゼンだけして帰るのも可)とする。

日時 4/6(土) 10:00-12:30 pm

(セミナー終了後、セミナー室で昼食会をを行いました)

会場 IUPUI Research II (R2), 2階 Room201

950 W Walnut St, W Walnut St, Indianapolis, IN 46202

第17回 Research Seminar

2018.12.8 @Purdue University

Presenter 矢澤先生 and 砂原先生

会議室の手配を木原先生、寺師先生がして下さりましたので、この場を借りてお礼申し上げます。今回は、Purdue大学の矢澤先生と、矢澤先生からご紹介いただいた砂原先生のお二人に講演をして頂きます。砂原先生には、ご専門が今年のノーベル物理学賞の受賞内容(光ピンセット、CPA)に近いということで、今回発表の際に少しだけ解説を頂けることになりました。

4:00 PM 開始 参加者自己紹介など

4:30 PM 講演

矢澤先生「Thermo Energy Engineering」

Birck Nanotechnology Center, Purdue University

(矢澤先生からは「やや不可解な言葉だろうと思いますが、意外にみなさんの生活にも身近なトピックだと思います」というコメントを頂いております)

砂原先生「レーザープラズマの数値シミュレーション ー加工、光源、加速、核融合ー」

Center for Materials Under Extreme Environment (CMUXE),

School of Nuclear Engineering, Purdue University

7:00 PM 懇親会 四川中華料理店にて(会場より車で5分)

http://www.peppercornskitchenmenu.com

参加費 $25程度(予定)

会場 Purdue University Hockmeyerの1階Conference Room

https://goo.gl/maps/5Unq4bd55tm

近くに大きな駐車場があり土曜日は無料で使用できるとのことです

。

第15回 Research Seminar

2018.6.30 @IUPUI Research II (R2)

Presenter 溝田知子先生 and 岡野龍介先生

第15回のセミナーは溝田先生、岡野先生を講師にお迎えして行われました。素晴らしい講演をありがとうございました。また大勢の方の参加をいただきありがとうございました!

第15回Research Seminar

演者

溝田知子先生(Research Fellow, Department of Surgery, Indiana University School of Medicine)

Title: 「Surgical EducationとPatient Safety」

岡野龍介先生(Assistant Professor of Clinical Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Indiana University School of Medicine)

Title:「麻酔のアメリカ臨床留学と医療文化」

日時 6/30(土) 4:00-6:00 pm

(6時半からMAD GREEKにて懇親会を行いました。

第14回 Research Seminar

2018.4.21 @IUPUI Research II (R2)

Presenter 村上昌弘先生(Eli Lilly)

今回はリリーの村上先生からご講演を頂きました。

Self-Brandingについて

第13回 Research Seminar

2017.12.16 @Purdue Universtiy Hockmeyer

Presenter Dr. Niwako Ogata and Dr. Genki Terashi, Dr. Daisuke Kihara

13th INDY Tomorrow Research Seminarを開催しました。最高顧問の根岸先生をはじめ多くの皆さまに参加いただきありがとうございました。また、素晴らしいご講演をしてくださった尾形先生、寺師先生、木原先生に感謝致します。

December 16 (SAT) from 4PM

Speakers

Dr. Niwako Ogata

“Canine Anxiety Disorders as a Translational model?”

Dr. Daisuke Kihara

Dr. Genki Terashi

At Purdue University Hockmeyer, Conference room

https://goo.gl/maps/5Unq4bd55tm

Parking information

https://goo.gl/maps/hj41HMDwgN12

第13回 INDY Tomorrow Research Seminar

日時

12月16日土曜日

時間 4: 00 PM 開会,

今年のINDY Tomorrowの活動報告

参加者自己紹介

4: 30 PM 講演

尾形先生

木原先生

寺師先生

6: 30 PM 懇親会 平成レストラン

会場 Purdue University Hockmeyer

第11回 Research Seminar

2017.5.27 @ IUPUI

Presenter 波戸 岳

Endotoxin preconditioning - A discovery platform

第10回 Research Seminar

2017.2.25 @ IUPUI

Presenter 大幡 泰久

ビタミンD受容体co-factor TAF12の多発性骨髄腫における病的役割~新規治療標的の可能性

第8回 Research Seminar

2016.7.2 @Purdue University

Presenter 寺師玄記

cryo-EM mapからのタンパク質構造モデリング

Presenter 望月建爾

水商売のすすめ

第7回 Research Seminar

2016.7.2 @IUPUI

Presenter 内田昌樹

Virus-like particles as platforms for bioinspired materials

IU Bloomington

第6回 Research Seminar

2016.5.21 @IUPUI

Presenter 横田博樹

Breast Cancer and Bone Metastasis; NIH Proposal Development

第5回 Research Seminar

2015.11.21 @IUPUI

Presenter 増田久子

Bacterial stress response module, toxin antitoxin systems, and microbial biodegradation of organic soil contaminants

IU Kokomo

第4回 Research Seminar

2015.10.10 @IUPUI

Presenter 加藤明彦

脳領域特異的に神経活動を抑制するこれまでにない活性を持つ化合物発見に至る戦略

より効果的で副作用の少ない創薬への新概念

第3回 Research Seminar

2015.9.5 @ASAKA

Presenter 木原 大亮

"Computational protein structure modeling, function prediction, and drug screening"

第2回 Research Seminar

2015.4.24 @IUPUI

Presenter 吉本桃子

幹細胞システムと胎児期の造血

第1回 Research Seminar

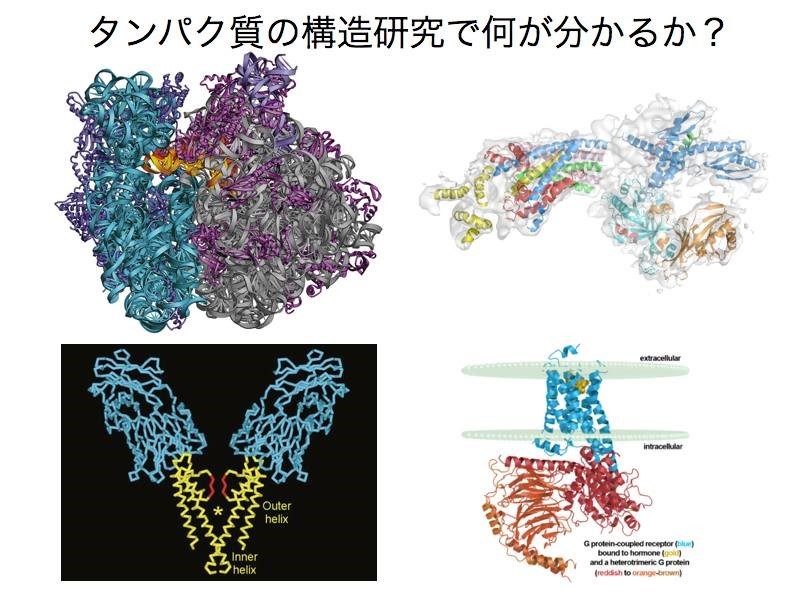

2015.3.7 @ASAKA

Presenter Tsuyoshi Imasaki

タンパク質の構造研究でできること

United Conference

4th UJA Midwest Conference

2019.10.2

UJA Midwest Conferenceはアメリカ中西部のコミュニティを繋ぐイベントとして2016年にシンシナティで始まりました。州の垣根を取り払い、若手研究者の最新成果を発表し、お互いに研鑽するというコンセプトで行っています。

4th UJA Midwest conference の報告です。

今回はMichiganで行われました。

2nd UJA Midwest Conference

2017.10.21

UJA Midwest Conferenceはアメリカ中西部のコミュニティを繋ぐイベントとして2016年にシンシナティで始まりました。州の垣根を取り払い、若手研究者の最新成果を発表し、お互いに研鑽するというコンセプトで行っています。

大盛況の前回に続き、今回はインディアナ州での開催になり、シンシナティ大学に加えてシカゴ、ミシガンからも集まり、4州が参加した大きなイベントになりました。

どの研究も内容が非常に充実しており、業績面でもトップジャーナルに掲載されるなど高い評価を受けていました。また専門分野を問わず研究者が集るため、他分野への応用性の高い技術を提案したり、新たなコラボレーションがこの会を通じて生まれたりするなど、参加者にとって刺激になる場となりました。

UJA総会 in Washington DC

2015.3.15

アメリカの日本人研究者コミュニティの代表が一同に会しました。

Atsuko Takeuchi / Aussie Suzuki / Hiroshi Ashikaga / Makoto Kurachi / Masataka Nakanishi / Michinao Hashimoto / Teruaki Enoto / 安座間 喜崇 / 阿部 康人 / 飯野 治樹 / 池内 友子 / 石村 隆太 / 磯貝 友希 / 井上 尊生 / 今井 祐記 / 今崎 剛 / 岩舘 学 / 岩渕 久美子 / 魚崎 英毅 / 遠藤 礼子 / 小川 裕也 / 岳 哈雷 / 梶川 哲宏 / 門谷 久仁子 / 鎌田 信彦 / 川上 聡経 / 北原 秀治 / 吉川 慶彦 / 喜村 大志 / 黒須 みちお / 黒田 垂歩 / 河野 龍義 / 後藤 元 / 小藤 香織 / 小藤 智史 / 坂本 直也 / 佐々木 敦朗 / 島 亜衣 / 嶋田 健一 / 吹田 裕介 / 杉村 竜一 / 鈴木 仁人 / 鈴木 大介 / 鈴木 真里奈 / 曽我部 隆彰 / 高濱 正吉 / 高濱 真実 / 高部 和明 / 竹越 光秀 / 武田 祐史 / 津島 夏輝 / 土釜 恭直 / 寺岡 瞳 / 寺沢 邦彦 / 中川 草 / 仲田 真輝 / 永橋 昌幸 / 西田 敬二 / 二村 圭祐 / 向山 洋介 / 馬場 理也 / 浜地貴志 / 早野 元詞 / 藤川 哲兵 / 藤本 淳也 / 古澤 貴志 / 方 弘毅 / 北郷 明成 / 本間 耕平 / 前川 知樹 / 前澤 創 / 松本 有樹修 / 三上 洋平 / 三嶋 雄太 / 水田 勝利 / 三野 彰久 / 宮崎 宏 / 村井 純子 / 森英 一郎 / 矢島 麻美子 / 谷内江 望 / 山田 真太郎 / 山田 顕光 / 鎗水 京子 / 吉野 聡 / 吉松 啓一 / 劉 孟佳 / 若林 良之 / 渡邊 美穂

Eureka Science School, LLC

子供のための科学教室 in Indiana

子供に科学を通して好奇心の種をまこうという教室です。自然、生物、地球、宇宙など、子供を取り巻くもの全てに不思議があって、循環があることを楽しむ教室です。子供も、毎日子供に接するお母さんも、不思議に思う気持ち ”The sense of wonder” があれば、 立派なサイエンティストです。

工作、実験、観察、料理、絵本や物語を織り交ぜ、子供の好奇心に沿います。子供の頃に出会った ”The sense of wonder” は大人になっても生き続け、豊かな人生の糧になるでしょう。

科学の不思議を目の前にして考えない子供はいません。実際の実験や観察を通して、触れにくい理科の言葉、考え方を身につけます。

Eureka Science School is a central Indiana-based Japanese-English bilingual science school. We believe that all curious children are scientists. By cultivating their sense of wonder and curiosity about nature and science, they will experience their “Eureka” moment. Format will be reading stories, learning centers and discussion. We would like children to find science in daily life.